刘兆平,1950年出于山东青岛,现居北京。中国美术家协会会员;文化部东方文化艺术院副院长兼国画院院长;中央国家机关美术家协会艺术顾问;内蒙古自治区呼和浩特画院原院长;中国文化管理学会常务副会长;国际创意联盟执行主席。

刘兆平耕耘水墨数十年,创作颇丰,硕果累累。由他建立的水墨生态理论体系,践行生态山水创作,倡导复兴中堂立德立言新家风,深得社会各界广泛认知。

出版有《刘兆平学术研究》《中国画艺术当代经典大家——刘兆平》《元气——逸园说话》《马头琴的故事》《仓央嘉措诗集》插图等。

其代表有《求实图》《泰山雄姿》《西苑遗梦》《生态家园系列》《今风古韵》十二条屏、中堂书画系列等。其创作的《春山》图,由范迪安书“锦绣山川春色秀奔腾江海巨龙腾”更是声名远播。

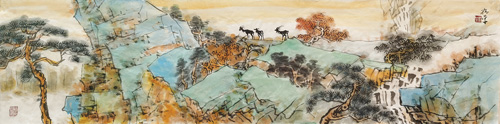

《生态家园》之一 35×136cm

《生态家园》之二 35×136cm

艺术生态是生态艺术的使者,所谓“行于艺、生于态”。齐白石、张大千先生是智慧型的艺术大师,他们是悟道者,是现代教育无法培养出来的,更不可被后人所复制。黄宾虹、李可染先生是学术性的大师,他们在学理与实践中为中国画找到了一条出路,于是后生学子可以沿此道路走下去。而徐悲鸿和林风眠则是中西交融的两个代表。前者因其特殊性影响了中国美术半个多世纪,后者在创作上的率真启迪了人的自觉。东方艺术表现方式与西方抽象画法相融合也产生了吴冠中、赵无极、朱德群等现当代享誉国际的艺术大师。术以载道不能代道,20世纪80年代以来,中国美术界以符号品牌代替个性风格“走火入魔”。此后,西方营销式艺术市场观长期影响着中国的艺术创作。

我所主张的生态艺术不是由市场“设计”出来的。我认为,中国的水墨元素不是仅仅为了表现笔墨,书法也不是为了表达线条。中国的水墨是为了表达艺术家个人的感受,从而找到自身同“笔、墨、纸”之间情绪的互动与和谐。我们都知道,在古人的传统水墨中,墨与水的交融始终保持在可控与不可控之间。正因为此,我也坚持不断地校正自己固有的情趣和审美,使作品中的水墨元素产生一些完全出乎意料的抽象表达。有时候,我会根据这种自然的韵味去找寻接下来的一种变化,而这种矛盾的调动也会变得自然而灵活。水墨元素中黑、白、灰三者之间的矛盾共生,因而进入了一种非常自然的状态。然而,不管多么注重传统绘画中笔墨元素的价值,现代的艺术家毕竟是活在当下。比如,对于我来说,我有自己的艺术梦想,包括对周围环境、景物如何描绘的思考和对意境的追求等。这种追求可能比较懵懂,有时并不知道最后什么才是最理想的境界,却又总是忍不住想要去捕捉它,并为之而着迷。

一方水土养一方人,我们的生活、习惯已经形成一种不可分割的形态,任何事物都不可能离开这种形态,不可能空想空造。自然的规律任何人不能违背,就像人类不能违背节气时令的自然规律,就像候鸟随季节不同而迁徙,人类也要适应生态规律。社会是由每个个体组成的,如果个体能够适应自然的规律,组合起来,那么这个社会自然也就和谐了。所以我们东方艺术家就要向内——内心深处探索,越向内,你的内核越有力量。

在长期的艺术生涯中,我始终追求一种简洁明朗的艺术气息和感觉,努力使作品既能墨色和润,同时又可力透纸背。在画面经营之上,我还试图将现代平面构成中的视角美感融入画幅之中。无论是远山近水还是藤蔓、野鸭,均是我内心情感的一种寄托。同时,在作画的过程中,我最希望能自然表露出自己对于大山大水的直接感觉,而不去刻意追求那种雕琢巧饰、斤斤计较于细部得失的效果,更不去做那种“貌合神离”的表象尝试。文贵真,修养深者看见的总是别人认为的不起眼的东西。现代的艺术家为何很难能创作出流传千古、令人震撼的佳作,是由于很多人还不懂得一块石头、一棵树木,亦或一匹马的真实所在。艺术是无止境的,灵感和顿悟是开启艺术之门的钥匙。在艺术创作过程中,仍有漫长的路等着我去走,为了能表现出更加完美的构想,需要更加高超的技法。难怪李可染先生说“废纸三千”,毕加索也说“创作时像从高空坠落,不知是头先落地还是脚先着地”。把一件艺术品“打造”到极致,是当下艺术家最难得的品质追求。山水画作为中国“天人合一”思想的最好显现,千百年来引得无数的先贤不断探索,到达了一座座的艺术高峰。我将继续探索我的水墨生态之路。

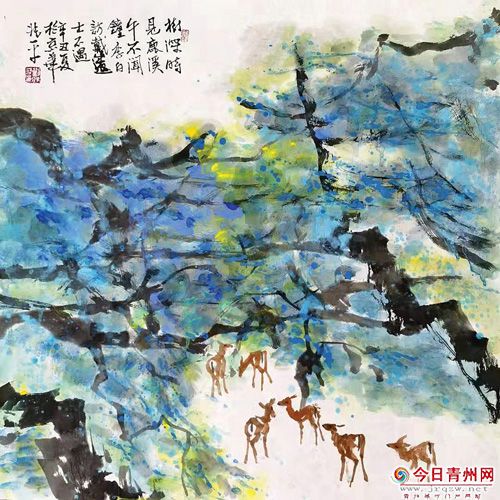

《鹿溪》 68×68cm

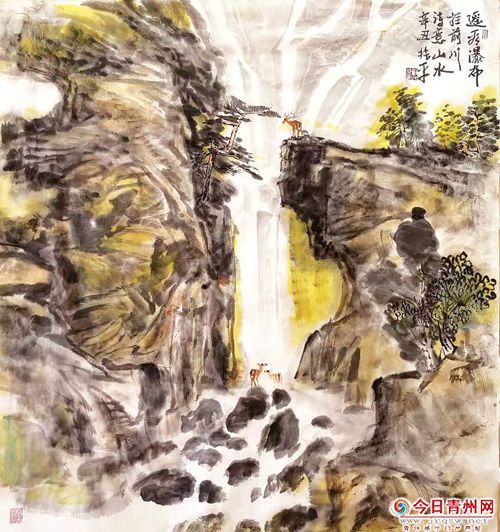

《诗意山水》 68×68cm

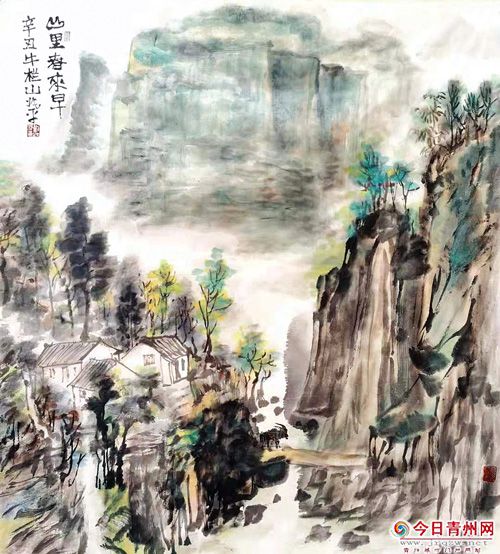

《山里春来早》 68×68cm

编辑:今日青州网