赵俪生(前排左二)等山上途中。前排左一为张崇琛、左三为高昭一

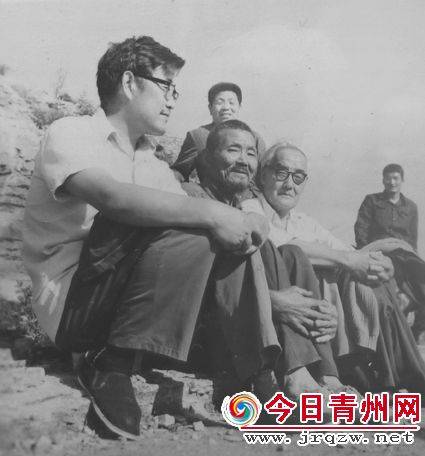

赵俪生(坐者右一)与当地老乡在一起

30年前,也是初夏时节,一位身材高大、头发花白的老者,艰难攀上杨集镇西部的崇山峻岭,他就是时年66岁的著名历史学家赵俪生。

赵俪生(1917—2007)是安丘人,1934年入清华大学外语系就读,在校期间积极参加一二·九运动并加入左翼作家联盟,毕业后于1937年参加山西新军,曾任营指导员,1947年成为河南大学最年轻的副教授,1948年任华北大学第四部研究员。新中国成立后,历任东北师范大学、山东大学、兰州大学教授。他早年从事苏联文学翻译和革命文学创作,后专治中国土地制度史和中国农民战争史,“文革”期间遭受磨难而治学不辍,晚年又转攻先秦文化,探讨中国文化的源头。赵俪生“研究领域广泛,文、史、哲皆有建树,尤其在历史方面独树一帜、冠绝群伦,卓然为学术大家”,成为中国当代史学的奠基人,被誉为“学术通人”、“史学奇葩”、“史学泰斗”。

1983年5月底,赵俪生来到杨集,想看一看传说是南宋时金人统治下杨妙真、李全抗金时的山寨(俗名“唐三寨”),以及明初唐赛儿的山寨(卸石棚寨)。与赵俪生一起来的,还有他的夫人高昭一,以及山东大学中文系副教授袁世硕、兰州大学中文系讲师张崇琛、益都县博物馆的张起明。张起明40岁出头,老家荣成,当年知识青年上山下乡,来到了益都县杨集林场。业余时间,张起明倾心文史研究,跑遍了附近山山岭岭,他结合赵俪生出版的关于农民起义的著作,整理出了李全、杨妙真、唐赛儿等起义的传说,并在仰天山、唐三寨等地发现了多处摩崖题刻。张起明自学成才,后被调入益都县博物馆。自己仰慕已久的大专家来了,张起明当然不肯放过当面学习请教的机会,他提议并陪同赵俪生前往两处农民起义军遗址考察。

这一带当时交通极为不便,汽车只能将他们送到山下的水峪村,其余大段路程只有沿羊肠小道攀登。一路上,张起明和杨集公社派来的向导小王,要搀扶赵俪生和他的妻子高昭一,两人说什么也不肯。爬到山顶,赵俪生刚坐到地上要休息一会儿,突然说了声“不好”就躺下了。周围的几个人吓坏了,忙上前去扶。高昭一嘱咐他们别乱动手,立即从急救包中拿出药给赵俪生服上。不一会儿,赵俪生自己坐了起来。见张起明等人脸色吓得煞白,赵俪生哈哈大笑说:“好险呐,刚才差一点被李万户扣住了。若不是他们顾忌大姐在这儿,怎肯放我回来呢?他们知道大姐也是行伍出身。”

赵俪生口中的大姐是指高昭一。高昭一比赵俪生大三岁,“大姐”是他对妻子的尊称。赵俪生与高昭一相识于抗战初期,都在山西新军工作过,所以他说“大姐也是行伍出身”。两人一起跟随部队打游击,又曾一起以教师职业为掩护,为共产党做秘密工作。高昭一还是赵俪生学术研究的知音和合作者,1955年出版的中国第一部农民战争史研究专著——《中国农民战争史论文集》,就是两人合作的结晶。赵俪生在反“右”和“文革”期间遭难时,是高昭一独自撑起了整个家庭。

而赵俪生所说的李万户,则是指金末红袄军首领李全。李全为金朝潍州北海人,金至宁元年(1213年)蒙古军进攻山东,李全的母亲、长兄为乱兵所杀。为了复仇,李全与仲兄李福聚众数千起兵,响应此前益都人杨安儿领导的起义队伍,攻打临朐,进取益都。后来,李全先归附宋,又与宋为敌,在与宋军作战中兵败而死。

后来调到荣成文物馆任馆长的张起明回忆,经此一险,他和大家都劝赵俪生返程下山,但赵俪生和高昭一不肯半途而废,执意继续前行。他们向前走不远,来到一个叫洞顶的小村落,也就十来户山民。从此向西北跋涉一程,出现了一条两山相夹的天然通道,向导小王说这就是东寨门。过东寨门,便到了唐三寨遗址。这处寨子周围,以天然峭壁为防,个别地段崖壁不够陡峭,便砌筑石墙补充。从崖底往上看,仰不见顶;从寨顶向下望,山峦沟壑尽收眼底,民房只有拳头大。出入山寨只有两条盘梯而降的小道,这在冷兵器时代可谓“一夫当关,万夫莫开”。寨内古迹除了传说的“金銮殿”外,还有点将台、跑马逛、营房、碾臼和马道等。马道位于山寨西北部的一条坡度较缓的长岭上,这条山岭断崖较少,只经人工略加修筑。据说这是山寨通往山下的唯一马道,由此下山可直达淄博一带。

由于时间关系,赵俪生只重点考察了李万户摩崖题刻。这处题刻位于唐三寨东南侧一缓坡上,北高南低,长期埋没土中无人知晓,上世纪七十年代初,被黄花坡村一位叫孙迎花的老人发现。题刻文字为:“嘉定十四年三月一日,大宋国李万户”,赵俪生马上用照相机拍了下来。

这位李万户究竟是谁?赵俪生分析,最大可能是李全。如非李全,则是他的侄子时青,时青曾承赦为济州义军万户。由此推定,早在唐赛儿起义军之前,李全率领的红袄军就已经将此处作为营寨了。

在李万户摩崖题刻左侧地面的一块乱石上,赵俪生发现隐约有字迹。由于长期暴露,日晒雨淋,风化十分严重,字迹几乎漫灭了。仔细辨认,方认出为“千户马进、王克、王安”,其中王克的“克”尚且存疑。赵俪生分析,这极有可能是原来续接李万户摩崖题刻的,马进、王克、王安三人似乎是李万户的部属。

赵俪生他们又来到“金銮殿”遗址,此处已经成为山民们的麦田。赵俪生在田间冲沟处的断崖上发现,地表之下约三四十厘米现出瓦砾层,厚约20厘米,其瓦砾为大布纹瓦。在附近地表上,随处可采集到黑白两色碎瓷片,这种瓷片在营房遗址也可以拣到。赵俪生认为,民间传说的“金銮殿”应该是有所指的,这个遗址位于山寨中心的最高处,可能是当年军寨首领的指挥部。后来,赵俪生写了一篇《红袄军史事补记》,发表在《中国农民战争研究集刊》第三集,后收入《赵俪生文集》第一卷。

其实,起义军遗址考察是赵俪生此行的“副产品”。这次到潍坊的任务,主要是考察六个县的地方文献保护。今年已届七旬的兰州大学中文系教授张崇琛告诉笔者:“赵教授带着我们,历时21天考察了当时属昌潍地区的六个县,包括益都、潍县、平度、诸城、五莲、安丘。后来,平度划给青岛,五莲归了日照。这些县的博物馆、图书馆、档案馆,我们全跑了遍,目的就是考察‘十年动乱’结束后各地搜集和保存地方文献的现状。”

益都县的情况,让赵俪生十分满意。来益都之前,赵俪生就考虑,益都为旧

青州府治,文物和文献积累层应该是厚的。果不其然,赵俪生看到,“博物馆厅内厅外,琳琅满目,石刻碑刻之盛,为所到诸县之冠”。

对于地方文献,赵俪生在益都同样有意外发现。二十世纪四十年代,著名学者王献唐曾赠送赵俪生一册《南涧先生易篑记》。“南涧”即乾隆年间益都藉学者李文藻,他曾任广东恩平、新安、潮阳县知县,官至广西桂林府同知。为政之余,李文藻以搜罗乡邦文献为己任,据说藏书数万卷,系清代著名藏书家、文学家、金石收藏家。自获赠此书,赵俪生方识李文藻其人其学。在益都,赵俪生又见到李文藻的抄本文集一种、刻本诗集一种,“始得进一步涵泳其中”。益都博物馆赠赵俪生有关李文藻的三枚拓片:李文藻《墓志》拓片,李文藻为其妻邢氏、扶正之妾周氏所撰《墓志》拓片各一,赵俪生视为珍宝。

赵俪生还详细了解了明清诗人徐振芳、房可壮等遗存的诗文集。回兰州后,他立即撰写《山东乡邦文献考察小记》一文,发表在当年的《文史哲》杂志上。(李之凡 吴凡)

编辑:今日青州网