2005年在博兴县乐安大街南延工程现场出土了一方明朝正德八年博兴县《重修城隍庙记》碑刻,辗转由高青述青藏古博物馆收藏。该碑记不见于青州府和博兴县历代方志记载,该碑记载了正德年间重要史事,且由当时大儒李逊学撰文,具有重要的史料价值和文物价值。

该碑青石质地,阴刻楷书,绝大部分字迹清晰,祥云纹碑额,中间篆书“重修城隍庙记”。现将碑文抄录于下:

《重修城隍庙记》(以下简称《碑记》)

赐进士第、通议大夫、礼部左侍郎、前太常寺少卿兼翰林院侍讲、经筵讲官、上蔡李逊学撰

赐进士第、征仕郎、户科给事中、上蔡雷雯篆额

儒学廪膳生员王瑜书

博兴旧有城隍庙,奠峙西北隅,尝灾,日就倾圮。正德己巳秋,阳武进士王君侯光字德辉出宰是邑,拜祠下,见而叹□,庙所以栖神严祀典,今敝坏若此,何以妥灵揭虔,以答休贶?将图事修葺,值岁侵民困,弗果。甫踰年庚午,偶畿甸大盗崛起,横溃抵山东,屠虏焚掠,凶犷不可制,居民皆狼犭具死徙无虑日,而博兴旬余间,贼往返蹂躏六七数,罹祸尤惨酷。盖辛未春也,时侯方自入觐还,悲愤填臆,即刑牲誓神吁众,期相励战守,以归殄灭。遂率群力并昼夜筑城浚池,视往昔益高深,不啻倍蓰。城外置敌台二十,上建楼各一所,设戎具数百,择健夫守之,复竖闸引南八里小清河水环卫城郭,淙淙甚汹涌,池岸密植枣棘各数层,□刺不可近,隐然一险隘也。且严号令,广储蓄,利器械,训兵秣马,若将向敌状,不少逸。至八月中,贼果悉众复攻城,一日弗克,散去。未几,官军分道追剿,相继诛戮无遗孽,境土以宁,民始女堵焉。侯乃速群下,谓曰:“始吾要神城守,兹果获显庇,是固朝廷威德所致,而神明阴佑之力,自不可诬,盖新庙崇祀以偿吾志。”遂征百工拓规度夷□□撤殿堂门庑庖湢诸所,次第而作之。飞甍画栋,金碧争辉,较创制愈轩豁不侔。经始于壬申正月辛酉,落成于癸酉三月庚午。因走□丐予记夫□明感通之□固非偶哉!顾当大盗抢攘之秋,所至官吏皆望风逃匿,而侯忧国恤民,独婴城抗御,屹为东南一保障。神复运机协相,竞底□虞人以神而懋,厥功神以人而赫著灵爽,要皆一诚相孚然也。□谓诚能动天地、格鬼神,斯则群丑不足平,固其宜哉!侯复新庙隆报,赛稽诸祭法,盖能御大灾、捍大患,则记之。非咸秩无文者,比奔走□越之□神,将享右以益阐灵异,以永绥一方生民,以寿我国家亿万载景运于无穷,其又可卜哉!若侯清才善政,可书者尚多,兹特其治人事神之一端云。是为记。

赐进士、文林郎知博兴县事阳武王光

县丞榆社孙大亨

儒学教谕抚宁李恕

训导上蔡梁恭

□康李怀

大明正德八年岁次癸酉春三月初七日立石

明正德八年青州府博兴县《重修城隍庙记》

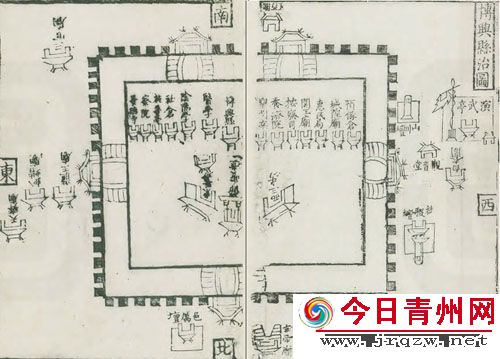

青州府博兴县治图(康熙12年《博兴县志》)

博兴县重修城隍庙的历史背景

明正德初年,全国发生了大规模的农民暴动,在官府的镇压之下,流民流窜作战,从北直隶到湖广,大江南北到处都是“流贼”,《明史·武宗本纪》记载:“是年(正德四年),两广、江西、湖广、陕西、四川并盗起。”在明朝廷频繁更换将领铁腕镇压之下,流贼非但没有被剿灭,反而愈来愈烈。京师北京也数次因流贼迫近而戒严,“(正德六年)秋七月壬申,贼犯文安,京师戒严”;“(正德)七年春正月甲寅,贼犯霸州,京师戒严。”作为畿辅要地的山东,遭受流贼的危害最为严重。正德六年,“自畿辅迄江、淮、楚、蜀,盗贼杀官吏,山东尤甚,至破九十余城,道路梗绝。”地处鲁中的博兴县与临县都遭到了流贼的侵扰,受损严重。临朐县,“城邑两经流贼残破”(《嘉靖青州府志》),如《碑记》所说:“屠虏焚掠,凶犷不可制,居民皆狼犭具死徙无虑日,而博兴旬余间,贼往返蹂躏六七数,罹祸尤惨酷。”一旬之内,流贼竟然洗劫焚掠博兴达六七次之多,博兴县民遭到的危害十分惨酷,可谓民不聊生。面对流贼侵袭,各州县所拥有的军事力量有限,且官吏多为儒生,缺少军事经验,大多望风而逃,如《碑记》所言:“当大盗抢攘之秋,所至官吏皆望风逃匿”,《明史·忠义一·许逵》记载,“六年春,流贼刘七等屠城邑,杀长吏。诸州县率闭城守,或弃城遁,或遗之刍粟弓马,乞贼毋攻。”但也涌现出许多为保民安境而抗击流贼的地方官员,如长山县典史李暹,“(正德六年)冬十月,贼陷长山,典史李暹战死。”其中为《明史》所记载的有益都县知县牛鸾、乐陵县知县许逵等,《明史·忠义一》:“时知县能抗贼者,益都则牛鸾,郯城则唐龙,汶上则左经,浚则陈滞,亦所当贼少。而逵屡御大贼有功,遂与鸾俱超擢兵备佥事。”《嘉靖青州府志》中也有记载,“时剧贼刘六等转掠山东,躏曹濮蹂淄渑,所过城邑望风奔溃,独(牛)鸾与乐陵令许忠节公逵东西遥应,屹若巨镇。”流贼的侵袭,直接促成了青州兵备道的设立。《咸丰青州府志》记载:正德五年,牛鸾“以知益都县升山东佥事,兵备青州之设始此。”在设立青州兵备道之后,为加强山东的兵备,正德十二年,在益都县颜神镇专门设立青州府捕盗通判,“防矿贼也。”(《明武宗实录》)通过《碑记》,我们可知,时任知县王光到任之时,正值流贼猖獗之时,他并没有望风而逃,而是毅然担当起保城护民的重任,并向城隍神起誓,请城隍神护佑,与此同时,积极采取举措加强城防,达到抗击流贼侵袭的目的。在史书记载中,往往对牛鸾等地方官的抗击举措记载甚少,而《碑记》则详细记载了县令王光的各项举措,一是加固城墙,修浚护城河,引小清河水注入,环卫城郭,城外建造敌台,城墙外密布枣棘,增加流贼攻城难度;二是加强守城力量,选择青壮年守在敌台,并严明号令,训兵秣马,准备好充足的守城器具,全城做好储蓄,以作长期守城打算。从王光的守城措施看,颇为具备为将者的才能,这也在后来流贼攻城一日而不能攻克的实际效果中可以验证。《乾隆阳武县志》中王光的传记中也有守城的记载,“初授博兴知县,时流贼掠境,光备御有方,城赖以全。”可知,在《明史》的记载之外,博兴县也有一位抗御贼寇的良吏。此后,在官军的追剿之下,山东的流贼得以肃清。《碑记》:“官军分道追剿,相继诛戮无遗孽,境土以宁”。《明史·武宗本纪》也有记载:“(正德七年)夏五月丙午,(兵部侍郎)陆完败贼于莱州,山东贼平。”从正德四年开始,直到三年后的正德七年,在花费巨大人力物力之后,这场民乱在山东才得以肃清,但其对山东民生造成的危害是巨大的,明武宗数次下诏蠲免山东的赋税。

贼乱平定之后,知县王光立即开始着手重修城隍庙,目的之一是还愿。在守城之时,面对生死未卜的局面,王光向城隍神发誓,请城隍神护佑博兴,其誓言必然是“如获灵验,必重修庙宇”之类的话语。在博兴县民成功抵御住流贼进攻之后,王光首先想到的是还愿,“始吾要神城守,兹果获显庇,是固朝廷威德所致,而神明阴佑之力,自不可诬,盖新庙崇祀以偿吾志。”虽然剿灭流贼是朝廷官军的功劳,但在保城护民这点上,王光认为,城隍神“阴佑之力”也是重要因素,神灵之灵爽是不可辩诬的。在百废待举之时,知县王光首先花费重金重修城隍庙,“撤殿堂门庑庖湢诸所,次第而作之。飞甍画栋,金碧争辉,较创制愈轩豁不侔。”通过修建城隍庙,也有“底定人心”的目的,向世人昭示神灵能“御大灾、捍大患”,借助城隍神,以安定百姓,“永绥一方生民”。这与明朝城隍制度的设定是密切联系的。

明朝城隍制度下的博兴县城隍庙修建

根据众多史志记载,祭城隍始于南北朝,唐朝时始令天下通祀城隍,列入国家祀典则始于宋朝,但城隍庙在全国范围内的建立,则始于明洪武初年。明太祖朱元璋出身寒微,对城隍神等民间神祇有着特殊的感情。早在即皇帝位之前的吴元年九月,朱元璋曾派世子朱标“凡所遇郡邑城隍及山川之神皆祭以少牢。”(《明太祖实录》)建立明朝后,更是两次下诏改革城隍制度,将城隍神祭祀列于国家祀典。洪武元年九月,封京都及天下城隍神,“上谓中书及礼官曰:明有礼乐,幽有鬼神,若城隍神者,历代所祀,宜新封爵,遂封京都城隍为承天鉴国司民升福明灵王,其在北京开封府者封为承天鉴国司民显圣王,临濠府为承天鉴国司民贞佑王,太平府为承天鉴国司民英烈王,和州为承天鉴国司民灵护王,滁州为承天鉴国司民灵佑王,五府州皆正一品。余在各府州县者,府为鉴察司民城隍威灵公,秩正二品;州为鉴察司民城隍灵佑侯,秩三品;县为鉴察司民城隍显佑伯,秩四品。”(《明太祖实录》)洪武三年六月,诏定岳镇海渎城隍诸神号,“凡岳镇海渎并去其前代所封名号,止以山水本名称其神”;“郡县城隍神号一体改正,各处府州县城隍,称某府某州某县城隍之神”;“诏天下府州县立城隍庙,其制高广各视官署厅堂,其几案皆同,置神主于座,旧庙可用者,修改为之。”(《明太祖实录》)通过行政命令让天下府、州、县都建立城隍庙,并严格规定城隍等级,将城隍分为都、府、州、县四级,参照当地官署衙门规模修建城隍庙。

明清时期,新任官员到任,必须亲谒城隍庙,向城隍神保证清白做官。《民国重修博兴县志》记载清康熙年间,知县李元伟“始至之日,焚香告庙,余固自矢清白”。(《民国重修博兴县志》)《碑记》中也说,王光“出宰是邑,拜祠下”。在官员履新过程中,拜谒城隍庙成为一项重要的仪式,类似于宣誓就职仪式。新任官员要向城隍神盟誓,绝不贪赃枉法,所作所为将无愧于天地良心,如有违背,可任由城隍神予以惩罚。以城隍神监察阳世官员,是朱元璋制定城隍祀典的初衷所在。以明初所封城隍“鉴察司民”的职责看,城隍神不只是监察官员,还对普通百姓进行监察。据《明太祖实录》记载,“上谓宋濂曰:朕立城隍神,使人知畏,人有所畏,则不敢妄为。”洪武初年是全国城隍庙建设的一个高峰期,这在地方志中都可得到验证。博兴县城隍庙即初建于洪武初年。

博兴县城隍庙修建于何年,在博兴县清朝和民国时期编纂的地方志中都没有记载。博兴最后一部县志修于民国二十五年,《民国重修博兴县志》中对城隍庙的记载是:“城隍庙,在县治西,明初建,有明洪武封诰碑,县丞谢斌、邑民盖化林修,清康熙十七年知县万云、五十七年知县李元伟重修并有碑。今自民国十七年,庙中偶像、碑碣俱无存,故自康熙后重修几次,概无可考。”民国时期,博兴县城隍庙已经改作他用,修建历史已经比较模糊了。查考博兴县历史上的其他志书,由知县李元伟修于清康熙六十年的《博兴县志》记载也比较简略,“城隍庙,在县治西,县丞谢斌建。合祭于山川坛。乡民盖化林重修。国朝康熙十七年,知县万云重修。五十七年,知县李元伟捐俸四百金,前后重修神像庙宇,焕然一新。有碑文载艺文志内。”之前修于康熙十二年的《博兴县志》与康熙六十年《博兴县志》记载相同,只是没有重修记录。这也恐怕是《民国重修博兴县志》记载的来源了。查《民国重修博兴县志》,“谢斌,明洪武年间任职。”并没有谢斌的具体任职时间,但可确认,博兴县城隍庙确实是在明洪武年间修建,而通过“有明洪武封诰碑”这一信息也可推知,庙当修于洪武元年九月之后、洪武三年六月之前,当为明太祖下诏封县城隍神为鉴察司民城隍显佑伯的诏书,至今许多地方志中多有载录封诰诏书。博兴县在明清时期隶属于青州府,青州府最早的一部地方志《嘉靖青州府志》中对博兴县城隍庙有非常明确的记载:“城隍庙,在县治西,洪武二年,县丞谢斌建。”可以与封诰碑相印证。从中可以看出,清代以及民国博兴县修志之时,对明朝时的史事已经不甚了了,记载不清了。

自明洪武二年博兴县城隍庙修建之后,重修记录在《嘉靖青州府志》也缺载,在其他志书中也没有记载,而2005年出土的《碑记》中记载的史事可补史阙。我们从中知道,到正德初年时,洪武年间修建的城隍庙已经倾圮,知县王光在贼乱过后重修城隍庙,“经始于壬申正月辛酉,落成于癸酉三月庚午”,即重修工程始于正德七年正月,完成于正德八年三月,历时一年二个月。建成之后,“飞甍画栋,金碧争辉,较创制愈轩豁不侔。”城隍庙的形制规模,较之创建之初,更加高大宽广,更能体现城隍神的威严。

撰记人李逊学与立碑人王光

李逊学,《明史》无传,但却是明朝中期的著名文人,主要活动于弘治、正德年间,曾于正德初年在山东为官,任学政。明人雷礼《国朝列卿记》有李逊学的传记,“李逊学,字希贤,别号悔轩,河南汝宁府上蔡人也。”《康熙上蔡县志》也有记载:“成化丁未(成化二十三年)进士”。《明武宗实录》对李逊学从政经历有非常详细的记载,李逊学在第二次丁忧结束后,于正德二年起复为山东按察司副使,仍提调学校,即学政,但在正德三年即升任太常寺少卿、提督四夷馆,离开山东,不久即兼翰林院侍讲。此后李逊学青云直上,从户部右侍郎,转任礼部右侍郎,正德七年,升任礼部左侍郎,正德十年,升任南京礼部尚书,第二年,转任北京礼部尚书,正德十二年,李逊学兼任翰林院学士,掌詹事府,入内阁,专管诰勅,达到人生的顶峰。正德十四年,卒于任上。在任浙江、陕西、山东学政时,李逊学“教士以德行为先,文艺次之,品藻允协舆论。”《国朝列卿记》高度评价李逊学的为官之道:“三十余年,忠慎清勤,保终如始,不与世浮沉。”而且学问渊博,“博览强记,诸子百家书皆能淹贯”,其诗歌、文章都具有相当高的造诣,“善属文,以理为文而气以辅之,纬章绘句,人皆乐于讽诵。诗亦清新俊逸,有唐人风采。”今济南市长清区灵岩寺还存有李逊学所写《游灵岩得二首》诗碑,诗末题“上蔡悔庵李逊学稿。正德四年五月吉日。”可见,在升任太常寺少卿后的第二年,李逊学又到山东,并游览了灵岩寺。清康熙年间上蔡知县杨廷望曾撰《明李逊学传》,记载“逊学有文名……以能文称。”并说李逊学著有《悔轩稿》。李逊学曾为当朝太师马文升撰写行略,即《明故太子太师、吏部尚书马公(文升)行略》。1973年,陕西省宝鸡市陇县祁家庄村出土了《明故太子太保兵部尚书阎公(仲宇)墓志铭》,现藏宝鸡陇县图书博物馆。两篇文章撰记人都题写为“赐进士第、通议大夫、礼部左侍郎、前太常寺少卿兼翰林院侍讲、经筵讲官、上蔡李逊学撰”。从题名来看,可以断定,两篇文章与博兴县《重修城隍庙记》为同一时期撰写。阎仲宇死于正德七年,李逊学刚刚升任礼部左侍郎,当时李逊学文名已显,且乐于为人作记,此文当为应求而作。因为李逊学的文名、人品以及在山东为官的经历,使得博兴知县王光想到找李逊学为重修城隍庙撰记。

李逊学为博兴县重修城隍庙撰写碑记时,是在正德八年,而早在正德七年,李逊学已升任礼部左侍郎,此时距离李逊学离开山东已经有五年了。为何此时又请李逊学来撰写碑记呢?这恐怕也与李逊学与博兴知县王光、儒学训导梁恭同为河南老乡有关。

据《碑记》记载,“正德己巳秋,阳武进士王君侯光字德辉出宰是邑”,河南开封府阳武县进士王光于正德四年秋到博兴县任知县。《嘉靖青州府志》《康熙青州府志》并无王光的任职记载。《咸丰青州府志》虽然增加了王光的任职记载,但误将任职时间归于弘治年间。《民国重修博兴县志》对王光记载简略,只记载:“王光,开封进士。”据《同治开封府志》记载,王光,正德戊辰(正德三年)科进士,“阳武人,仕至副使。”《乾隆阳武县志》对王光有比较详细的记载:“王光,字德辉,天资英异,才足有为。初授博兴县知县。时流贼掠境,光备御有方,城赖以全。擢监察御史,代巡陕西,边境肃然。两知永平、保定,政尚宽易,吏民安之。寻迁山西副宪,致仕,进阶正三品。”同书的《艺文志》还载录了王光的两道皇帝敕命,第一道为《正德十二年广东道监察御史王光敕命》,可知王光在博兴知县之后升任广东道监察御史,敕命中提到“进阶文林郎”,而我们从《碑记》中看到立碑人中王光自署“赐进士、文林郎知博兴县事阳武王光”,可知王光至少在正德八年之时已进阶文林郎,而并非是在正德十二年才进阶,《敕命》可能重新申说,并非新晋,《碑记》可解世人对《敕命》之误读。王光任博兴知县是在正德四年,当时李逊学已经调离山东,与李逊学在山东官场并无交集,但他与李逊学为河南老乡,据《碑记》记载:“盖辛未春也,时侯方自入觐还”,正德六年,王光曾进京觐见皇帝,可能正在此时或者之前,王光与李逊学因老乡而结识。

《碑记》立碑人中有一人也为上蔡人——儒学训导上蔡梁恭,在青州府、博兴县的地方志中没有梁恭的任职记载,据《康熙上蔡县志》记载,梁恭,贡生,“正德元年贡,任教授。”从《碑记》可知,梁恭时任儒学训导,后来升任府儒学教授。梁恭正与李逊学同乡。《国朝列卿记》记载,李逊学“戊午(弘治十一年)丁父忧,时司寇张子麟守汝,延于谢显道书院,拔所属士之尤者师事之,后举进士乡贡者三十余人。”《康熙上蔡县志》也记载:“知府张子麟建上蔡书院于谢子祠,敦请李文简公(李逊学谥号文简)设帐传经,率汝属学者五六十人就学。”上蔡书院即谢显道书院,最初为北宋时大儒谢良佐读书处,后来因之而建书院。梁恭可能就是当时从李逊学求学之人,后来成为贡生而入仕。

《碑记》篆额之人也是上蔡人,为“赐进士第、征仕郎、户科给事中、上蔡雷雯”,据《明武宗实录》可知,正德七年十月,雷雯还任纪功给事中,而何时转任户科给事中则没有记载,从《碑记》可知,至少在正德八年三月,雷雯已转任,而非《明武宗实录》中第一次记载雷雯为户科给事中的正德九年正月。

在一方山东博兴的碑记中出现三个上蔡人,再加上阳武人王光,共四个河南人,这不能不说是一个有趣的现象。

结 语

正德八年博兴县《重修城隍庙记》的出土,不仅再现了正德年间博兴县遭受贼乱巨创的史实,也突出了一位爱民护民的好知县王光的形象。《碑记》中记载的史实,许多是正史和方志中所缺载的,可补史阙。青州府、博兴县的明、清以及民国期间所修方志,均没有记载正德年间博兴县曾重修城隍庙,从《嘉靖青州府志》缺载来看,此碑在嘉靖年间已经不知去向,后人在修志之时,因为没有第一手的碑刻资料可以依据,只能因循前志,没有新的史料载录。《碑记》的出土,无疑为博兴、青州乃至山东的历史文化,也为李逊学与山东的渊源,增加了新的史料,具有重要的研究价值。(武振伟)

(感谢高青述青藏古博物馆馆长王术青先生提供碑刻拓片)